- HOME

- レポート一覧

- 経済分析レポート(Trends)

- 脱炭素化の課題(下編)

- Economic Trends

-

2022.01.18

日本経済

次世代技術

景気全般

持続可能な社会(SDGs)

環境・エネルギー・GX

脱炭素化の課題(下編)

EVは大幅に普及するのか?

熊野 英生

- 要旨

-

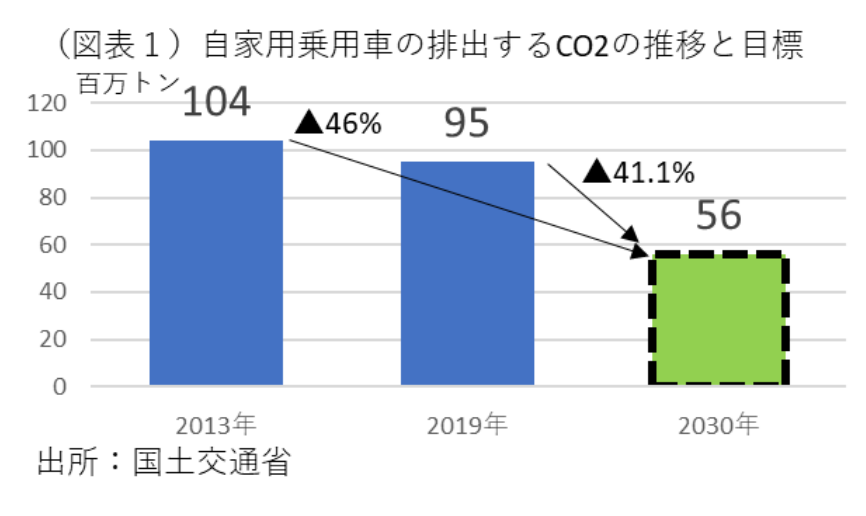

シリーズ3回目である。今後、2030年までに自家用乗用車のCO2排出量を2013年比▲46%削減する目標の達成は、現状の電動車の販売ペースでは難しいだろう。HV以外の電動車の普及が加速度的に進むためには、より大胆な販売補助金でガソリン車との価格差を埋めることが条件になる。

2030年を予想する

温室効果ガスを2030年に大胆に減らす計画は達成できるのか。2022年に入って、目標期限まで9年間を残すのみになった。2013年比で、2030年は温室効果ガスを▲46%削減するという目標である。

本稿では、この目標に沿って、乗用車の電動化の進捗を取り上げてみたい。まず、乗用車の保有台数は、2020年度は6,192万台(軽自動車を含み、貨物車は含まず)である。2019年度の自家用乗用車のCO2排出量は95百万トンである。この排出量は、2013年(104百万トン)比で▲8.7%である。もしも、2030年までに全体の目標に準じて自家用車のCO2排出量▲46%削減を成功させるには、2020~2030年までの11年間に追加的に▲41.1%の削減を果たさなくてはいけない計算になる(図表1)。

次に、そのシミュレーションを簡単に行ってみたい。計算を簡単にするために、1年間の新車販売台数を100台と仮定する。そのとき、乗用車の保有台数は総数1,387台と見積もることができる。これは、乗用車の平均保有年数が13.87年なので、国民が1,387台の乗用車を毎年100台ずつ買い替えていると考えて求められる。

計算が複雑になるのは、この次の段階である。年間の電動車※(含むハイブリッド

※電動車の内訳は、ハイブリッド(HV)のほか、プラグイン・ハイブリッド、電気自動車(EV)、水素燃料電池車(FCV)である。今のところ、電動車の97%がHVで占められている。

もしも、この割合が2020~2030年にかけて11年間維持されるとすれば、2030年の電動車の保有台数に占める割合はどのくらい変化するであろうか。計算は、次の通りである。

100台×38.1%×11年間÷1,387台=30.2%

これは、電動車の販売台数が11年間で保有台数の何割ほど入れ替わったかを計算したものだ。この計算の結果では、電動車の割合は2020~2030年にかけて保有台数の30.2%を電動車に替えることとなる。それは、同時にガソリン車の割合を▲30.2%ほど減らせることでもある。しかし、このシミュレーションでは、目標の2020~2030年にかけて▲41.1%には達していない。これはあくまで仮設値を用いた試算ではあるが、目算を立てるには有益だろう。

ハイブリッド車をどう考えるか

先の試算には問題点がある。日本では電動車の中に、HVを含めている。しかし、HVはCO2を完全に出さないものではない。だから、HVの燃費が平均的にどれだけガソリン車よりも低くなるか(=CO2の削減に寄与)を加味して試算をしなくてはいけない。

HVの平均的な燃費の統計はないが、そこは自前の集計を行って、HVとガソリン車の燃費比較を行ってみたい。代表的なHVの10車種の平均値と、ガソリン車の平均的燃費(国土交通省)の間には▲3割ほど格差があった。つまり、HVの割合が30%ほど高まっても、そこで減らせるCO2は▲9%(=30%×▲30%)でしかない。

運輸部門のCO2は、2013年の104百万トンに対して、2030年に見込まれるのは84百万トン(▲17%)と、目標の56百万トンに届かない。日本の電動車は、前述の通り、97%がHVで占められている。そのために、CO2が大幅には減らしにくい構造なのである。

電動化とCO2削減

欧州や米国の複数州では、HVを含むガソリン車を2035年または2030年に新車販売を停止する方針を示している。中国は、HVを含めて2035年までに販売停止する方針である。

日本は、菅政権下で「遅くとも2030年代半ばまで」にすべての新車を電動車にするとしている。日本は、HVを認めている点で、欧米とは温度差があると感じられる。

さて、2030年のCO2削減に向けて、HVを含めずに電動化を推進するのがよいか、もしくはHVを含めて推進するのがよいか、その点をどう判断すべきだろうか。筆者は、現状、EV・PHV・FCVのシェアが新車販売の1.0%しかない状況では、HVを外すと、CO2削減が著しく未達となることが明らかなので、HVを含める方が効果的だと考える。

むしろ、真剣に考えるべきことは、なぜEVが普及せず、専らHVが売れるのかという点である。HVを2030年に販売禁止したところで、EVが普及しない理由がそのままでは意味がない。問題の本質は、日本ではEVの普及が鈍いことにある。

EV化の促進策の検討

多くの人が指摘するのは、電気スタンドというインフラ整備の問題や、航続距離などガソリン車に比べた信頼性の問題である。確かにそれもあるが、筆者は別の考え方を持っている。

まず、EVは、ガソリン車に比べて、まだ値段が高い。高い値段に対して、EVは十分に魅力的ではない点が挙げられる。言い換えると、現在、ガソリン車を保有している人は、高い値段を支払ってまで、別にEVに買い替える強い動機を持っていないということだ。コストをかけてまで買い替える動機が乏しいからEV車は普及しないと理解できる。

もうひとつ、電動化政策を推進する側の政府にも問題がある。筆者は、EVやFCVの普及率は補助金の支給状況によって変化する政策的変数だと理解している。世の中には、EV化は自然に進むだろうという思い込みがあるかもしれない。その背景には、自動車のEVシフトは「地球環境に配慮することは善であるから、当然、EV車は普及するはず」と思っている人が多いことがある。しかし、そこで欠如しているのは、EVとガソリン車の価格差が大きいという点である。十分な補助金がなければ、EVの販売価格を劇的に引き下げなくては売れないという認識が必ずしも共有されていない。多くの消費者は、HVなどに対してEV購入のコスト・べネフィットのバランスが取れないから、率先して買い替えないのだろう。それに比べてHVは比較的購入しやすい価格である。

もちろん、消費者に環境配慮の意識が強く、彼らが十分に裕福なときには、購入意欲を持つだろうが、平均的な消費者が400~700万円のEVやFCVを率先して買うことはしないだろう。経済学では、消費者がその商品を買ってもよいと考える価格を「留保価格」と呼ぶ。まだ、EVやFCVの補助金付きの割引価格は、多くの消費者の留保価格を上回っているのだろう。

EV普及に向けて

筆者は、HVを電動車から外さずに普及を加速させると同時に、EVやPHV、FCVもさらに普及させる政策対応が欠かせないと考える。そのために必要なことは、EVなどへの販売補助金を手厚くすることである。2021年度補正予算でも、加算条件を満たした場合、EV車は最大80万円(軽EVは最大50万円)、PHVは最大40万円、FCVは最大250万円の補助金が支給されることが決まった。これは歓迎すべきことだが、このくらいの補助金があったとしても、まだ消費者は敢えて現在保有するガソリン車を買い替えないだろう。

今後、おそらく、日本の自動車メーカーも販売ラインナップを2030年にかけてEVシフトさせるだろう。そうした流れを見越して、政府はもっと大胆に販売補助金を増やす努力を行って、民間企業の販売支援を加速すれば、企業側の開発費の回収も速まることになるだろう。

熊野 英生

本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。