- HOME

- レポート一覧

- 経済分析レポート(Trends)

- ニュージーランド中銀、金融引き締めの「前倒し」で利上げ幅拡大

- Asia Trends

-

2022.04.13

アジア経済

新型コロナ(経済)

原油

アジア金融政策

ニュージーランド経済

為替

ウクライナ問題

ニュージーランド中銀、金融引き締めの「前倒し」で利上げ幅拡大

~4会合連続の利上げに利上げ幅拡大、NZドルは日本円に対して強含みする余地が拡大するか~

西濵 徹

- 要旨

-

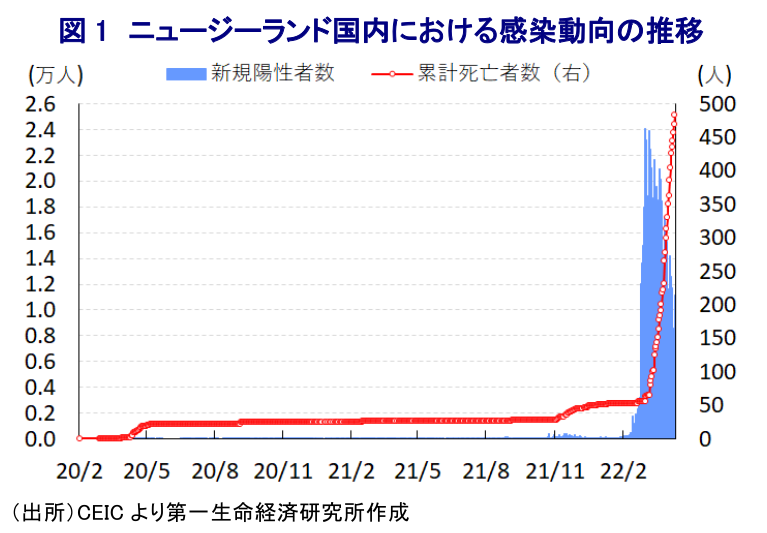

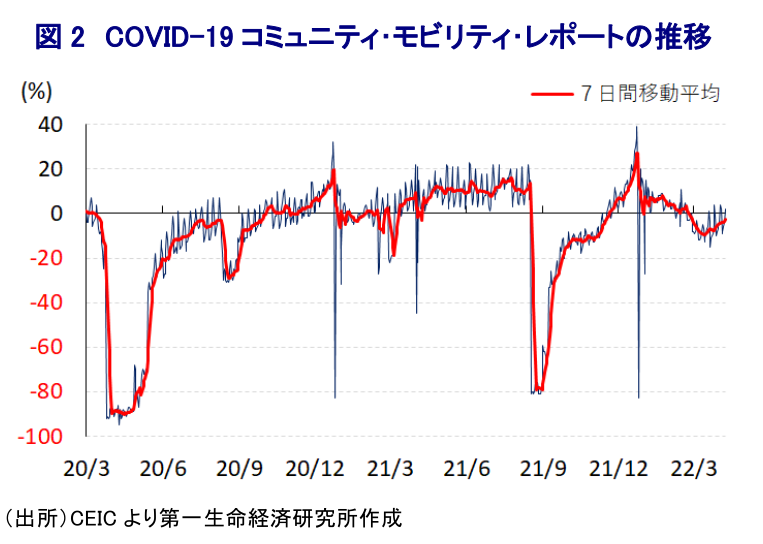

- ニュージーランドを巡っては、年明け以降にオミクロン株による感染再拡大の動きが広がり、そのペースは過去の波を大きく上回る事態に直面している。ただし、ワクチン接種の進展により経済活動の正常化を目指す「ウィズ・コロナ」戦略が維持されてきた。人の移動の下振れや製造業を中心に企業マインドも低下が確認されたが、足下では底打ちしている上、国境再開の動きも前進するなど事態打開が図られつつあると言える。

- 他方、昨年後半以降のインフレ率は大きく加速するなか、足下ではウクライナ情勢の悪化による国際商品市況の上振れも理由に一段の加速が懸念される。中銀は不動産市況の昂進などを理由に昨年後半以降、金融政策の正常化を図ってきたが、13日の定例会合では4会合連続の利上げに加え、利上げ幅を50bpに広げるなど引き締め姿勢の強化に動いた。同行は今回の決定を「引き締めの前倒し」とした上で、物価及び雇用の観点から一段の利上げが必要との見方を示すなど、今後も断続的な利上げ実施に動く可能性が高い。

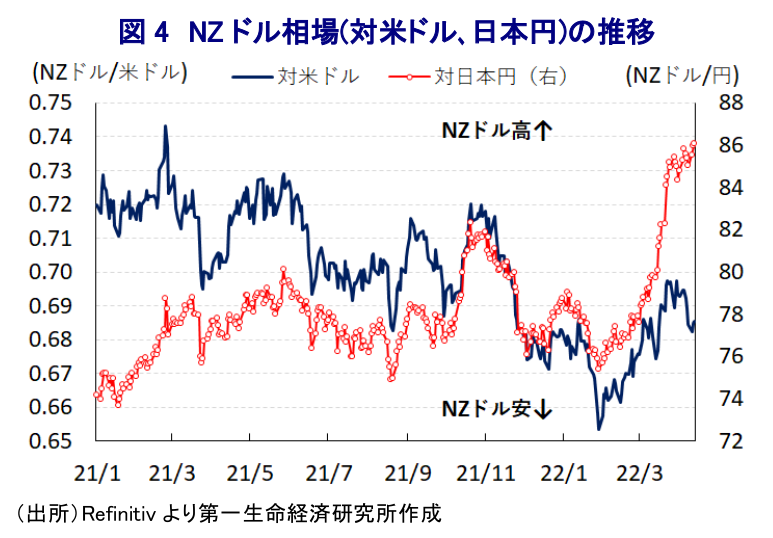

- 昨年後半以降の中銀の正常化を反映して、NZドルは米ドルに対して底堅い動きをみせる一方、当面は米FRBのタカ派傾斜も影響して一進一退の展開が続くと見込まれる。他方、日本円に対しては日銀による緩和姿勢の維持が見込まれることで金利差が拡大し、一段と強含む余地が拡大すると捉えることが出来る。

ニュージーランドを巡っては、一昨年来のコロナ禍に際して当初は強力な感染対策を通じた『ゼロ・コロナ』戦略による封じ込めに成功した。一方、昨年は感染力の強いデルタ株が流入して感染が広がったため、同国政府は全土を対象とするロックダウン(都市封鎖)など強力な対策による『短期決戦』での収束を目指したとみられる(注1)。しかし、感染爆発を抑えることが出来ず、結果的にワクチン接種を前提に経済活動の正常化を図る『ウィズ・コロナ』戦略への転換を余儀なくされた(注2)。さらに、年明け以降も感染力の強いオミクロン株が流入して感染が再拡大するとともに、感染ペースは過去の感染拡大の波を大きく上回るなど感染爆発に見舞われた。なお、足下におけるワクチンの完全接種率(必要な接種回数をすべて受けた人の割合)は8割を上回っている上、昨年末に開始された追加接種(ブースター接種)を受けた人の割合も足下では54.28%(4月11日時点)に達するなど、ワクチン接種は比較的進んでいる。こうした動きも追い風に、先月上旬を境に新規陽性者数は頭打ちに転じているほか、感染再拡大を受けて頭打ちの動きがみられた人の移動は底打ちに転じるなど、感染動向の改善とともに経済活動を取り巻く状況も改善が進みつつある。なお、ウィズ・コロナ戦略の前提となるワクチン接種を巡っては、同国政府が多数の職種を対象とする義務化を決定したことで抗議デモが発生するなど混乱する動きがみられたものの、感染がピークアウトしていることを理由に今月初めには義務が撤廃される動きがみられる。さらに、コロナ禍対応を目的とする国境封鎖についても、今月から隣国豪州からの観光客は隔離なしで入国可能としたほか、来月には米国や英国などビザ免除対象国からの観光客も入国可能となるなど、国境再開に向けた動きが前進しつつある。同国景気を巡っては、昨年末にかけて感染動向の改善や政府の戦略転換も追い風に回復の動きを強めたことが確認されたものの(注3)、上述のように年明け以降は感染動向が急激に悪化したことを受けて、人の移動は下振れするとともに、製造業を中心に企業マインドも悪化するなど景気にブレーキが掛かっているとみられる。

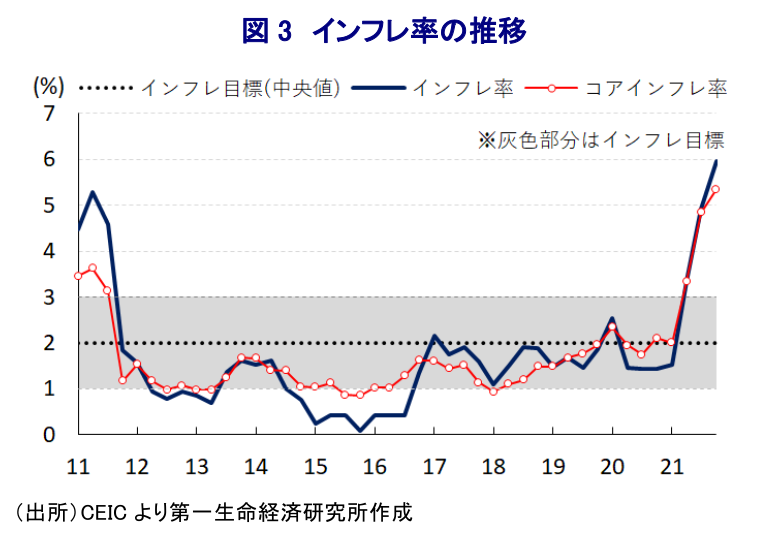

他方、昨年来の世界経済の回復を追い風とする国際商品市況の底入れに加え、景気回復が進む一方でコロナ禍の影響がくすぶるなかで労働需給のひっ迫が意識されており、昨年後半以降のインフレ率及びコアインフレ率はともに中銀の定めるインフレ目標を上回る水準で推移している上、その後も加速感を強める展開が続いている。さらに、足下ではウクライナ情勢の悪化を理由に、原油や天然ガス、石炭などの鉱物資源に加え、小麦や大麦、トウモロコシなど穀物価格も上振れするなど幅広く国際商品市況に押し上げ圧力が掛かる動きが確認されるなど、インフレ圧力が一段と強まる懸念が高まっている。また、同国においてはコロナ禍対応を目的に政府及び中銀(NZ準備銀行)は財政、金融政策の総動員による景気下支えを図ったものの、景気の底入れの動きが進むとともに、コロナ禍を経た生活様式の変化も追い風に不動産価格は上昇の動きを強めるなど金融緩和の『副作用』が顕在化してきた。よって、中銀は昨年7月に量的緩和政策の終了を決定するとともに、10月には7年強ぶりの利上げ実施に動き、翌11月及び今年2月にも追加利上げを実施したほか、今年7月以降には量的引き締めに動くなど金融政策の正常化を進めてきた(注4)。足下においては上述のように一段のインフレ昂進が懸念されるなか、中銀は13日に開催した定例の金融政策委員会において4会合連続の利上げに加え、利上げ幅を50bpと過去3回(25bp)から引き上げて政策金利を1.50%とする決定を行った。今回の利上げについて同行は「金融引き締めの前倒し」と評した上で、「政策金利を早期に中立的なスタンスに移行させることでインフレ期待の上振れリスクを軽減出来る」、「世界経済の不確実性の高まりを勘案すれば、大幅利上げにより政策の柔軟性を高められる」との考えを示した。その上で、世界経済について「コロナ禍による供給制約やウクライナ情勢の悪化によりインフレ懸念が高まっている」ほか、「経済活動は鈍化しているものの、金融政策及び金融市場環境のタイト化が見込まれる」との見通しを示した。一方、同国経済について「ワクチン接種の進展も追い風に堅調さが続いている」ものの、「世界経済の不確実性の高まりやインフレ懸念が消費意欲の足かせとなり、住宅ローン金利の上昇は需要と価格の重石となっている」としつつ、「供給制約やインフレ懸念が経済の足かせとなるなか、雇用拡大に伴う労働需給のひっ迫が幅広く企業活動に悪影響を与えている」との見方を示した。物価動向についても「国際商品市況の上昇を受けて一段の加速が見込まれる」との見通しを示した。また、会合の議事録要旨によると、足下の金利水準について「景気刺激的な水準と認識している」とした上で「大幅利上げは2月時点における金利見通しに合致する」との見方が共有された。その上で、物価動向について「インフレ率は来年前半に7%前後でピークアウトする」とした上で、「インフレ率は目標を上回っているが、雇用も持続可能な水準の上限を突破している」とし、「政策目標の実現には政策金利の一段の引き上げが必要」との見解が共有された模様である。

通貨NZドル相場を巡っては、昨年後半以降に中銀が金融政策の正常化を進めていることを追い風に底入れの動きをみせてきた。ただし、このところの国際商品市況の上振れによるインフレ懸念を理由に米FRB(連邦準備制度理事会)など主要国中銀が『タカ派』姿勢を強めていることを受けて米ドル高が意識されて上値が抑えられるなか、対米ドルでは一進一退の展開が続いている。一方、対日本円では日銀が緩和姿勢の転換に動く可能性が低いことを理由に、両国の金利差が広がっていることを反映して底入れの動きを強める展開が続いている。中銀は今回利上げの前倒しに動いたことを示唆するなど、短期的には金利の上振れが意識されやすくなっていることを勘案すれば、NZドルは米ドルに対して底堅い展開が続く可能性が高まっているほか、日本円に対しては一段と強含みする余地が拡大していると捉えることが出来よう。

注1 2021年8月18日付レポート「ニュージーランド、「1人」の市中感染確認で全土を都市封鎖の強硬策」

注2 2021年11月24日付レポート「ニュージーランド、戦略転換で感染懸念はくすぶるが、中銀は引き締め継続」

注3 3月17日付レポート「ニュージーランド、戦略転換で景気底入れも、感染動向には懸念」

注4 2月24日付レポート「NZ中銀、3会合連続の利上げに加えて「量的引き締め」の方針も発表」

西濵 徹

本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。

- 西濵 徹

にしはま とおる

-

経済調査部 主席エコノミスト

担当: アジア、中東、アフリカ、ロシア、中南米など新興国のマクロ経済・政治分析

執筆者の最新レポート

-

インド・インフレ率は鈍化も、インフレ圧力はくすぶる展開(Asia Weekly(4/12~4/19)) ~オーストラリアの雇用環境は大都市と地方、正規雇用と非正規雇用の間に差が生じている模様~

アジア経済

西濵 徹

-

インドネシア・プラボウォ次期政権へ金融市場からの「洗礼」か ~外貨準備高は市場の動揺への耐性に乏しく為替介入には限界、財政規律を維持出来るかに注目~

アジア経済

西濵 徹

-

「最強通貨」メキシコペソでも「米ドル一強」の流れには勝てないか ~中東情勢の不安定化に加え、外貨準備高も金融市場の動揺への耐性に乏しいことに要注意~

新興国経済

西濵 徹

-

ニュージーランド、インフレの粘着度は中銀の抑制姿勢の長期化を示唆 ~NZドルの対米ドル相場は米FRBの動き如何の一方、日本円に対しては底堅い展開が続くであろう~

アジア経済

西濵 徹

-

シンガポールはいよいよ政権移譲、ウォン次期政権の行方は ~「Xデー」は5月15日、リー一族のいない政界は構造問題や与党PAP立て直しなど難題に直面しよう~

アジア経済

西濵 徹

関連レポート

-

インドネシア・プラボウォ次期政権へ金融市場からの「洗礼」か ~外貨準備高は市場の動揺への耐性に乏しく為替介入には限界、財政規律を維持出来るかに注目~

アジア経済

西濵 徹

-

ニュージーランド、インフレの粘着度は中銀の抑制姿勢の長期化を示唆 ~NZドルの対米ドル相場は米FRBの動き如何の一方、日本円に対しては底堅い展開が続くであろう~

アジア経済

西濵 徹

-

中国当局はいつまで「意味のない」成長率目標に拘泥するのか ~1-3月GDPは国進民退で前年比+5.3%に加速も、需要の乏しい生産拡大は世界経済を揺さぶるか~

アジア経済

西濵 徹

-

シンガポール通貨庁、景気鈍化もインフレリスクを警戒して現状維持 ~先行きの景気回復と物価安定を見込むも、物価を巡るリスクを警戒して様子見姿勢を維持の模様~

アジア経済

西濵 徹

-

韓国中銀、物価、家計債務、不動産価格、ウォン相場に悩みは尽きず ~先行きの政策運営は「米FRB次第」、利下げ後ズレ観測で自律的な調整は一段と困難な展開~

アジア経済

西濵 徹