- HOME

- レポート一覧

- 第一生命経済研レポート

- よく分かる!経済のツボ『物価上昇で苦悩するのは家計?企業?』

物価が上がっている原因は?

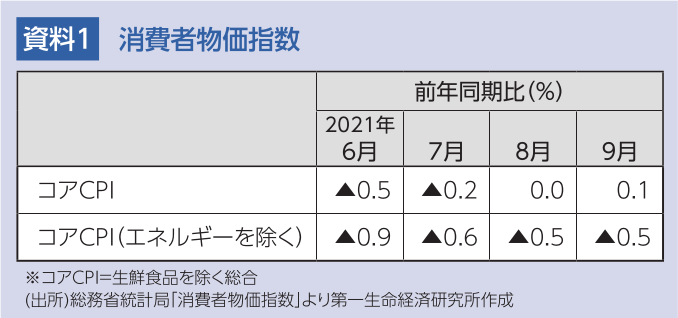

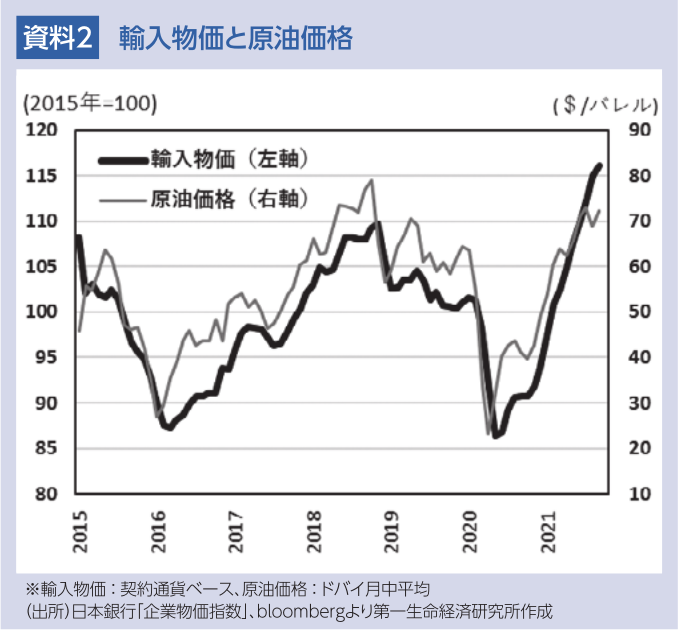

世界各国でインフレが叫ばれている中、日本でも21年9月に消費者物価が1年6ヶ月ぶりにプラスに転じました。上昇の大きな要因は、電気料金やガソリン代といった、エネルギー価格が上がったことです(資料1)。代表的なエネルギー資源のひとつである原油の価格は、国際的に高値が続いています。コロナ禍からの回復により世界中で経済活動が活発になり、原油需要が急増した一方、産油国は増産に慎重な姿勢を崩しません。そのため、需給の逼迫により原油価格は高騰しました。日本はエネルギー資源のほとんどを輸入に頼っているため、原油価格の高騰を反映して、輸入物価は急速な上昇が続いています(資料2)。こうした影響が、電気料金やガソリン代の値上げを通じて、消費者物価にも波及しはじめました。今後もエネルギー価格の上昇は続くと見込まれるため、生活コストの増加による家計の圧迫が懸念されます。

家計も企業も苦しめる悪循環に

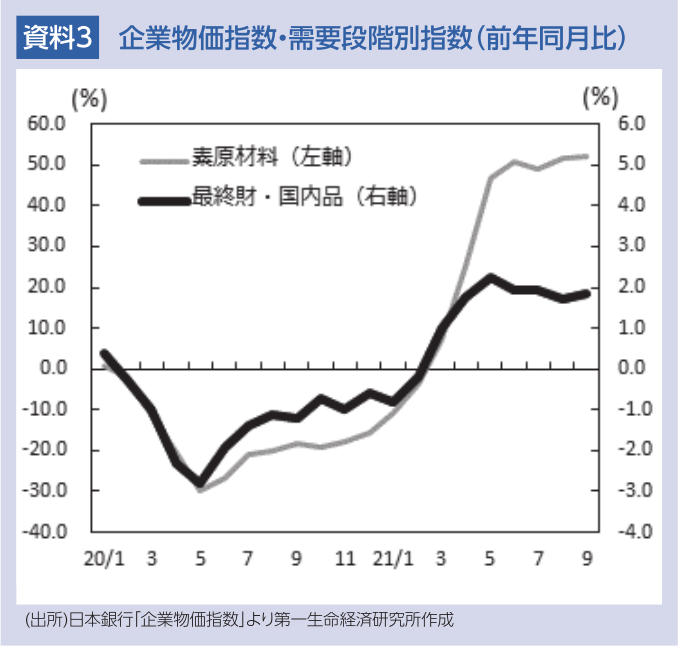

消費者物価以上に上昇しているのが企業物価です。輸入された原油など素原材料の多くはまず企業に渡るため、生産活動に必要な素原材料価格は春先以降、前年比で約+50%もの上昇が続いています。一方、消費者の手に渡る製品(最終財)への価格転嫁は、電気料金やガソリン代等のエネルギー分野以外ではほとんど行われていません。企業が消費者への値上げを極力抑えていることがわかります(資料3)。仕入れコストがかさみ企業収益が圧迫されると、私たちの賃金にも悪影響が生じる可能性があります。また、景気が十分に回復していない中での生活コストの増加は家計を圧迫し、需要も下押しされてしまいます。すると、企業収益はさらに悪化する、という悪循環が生まれる可能性があります。本来なら、需要が回復する中で価格も上昇していく姿が「良いインフレ」といえます。資源高によるコスト増でインフレ率が上昇しても、日本経済にとって望ましい姿とはいえないでしょう。

大柴 千智

本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。

- 大柴 千智

おおしば ちさと

-

経済調査部 副主任エコノミスト

担当: 日本経済短期予測

執筆者の最新レポート

関連レポート

-

24年度も旺盛な設備投資計画 ~新たな投資促進策で27年度115兆円目標も射程圏内の可能性~

日本経済

永濱 利廣

-

円安進行で物価上昇圧力は強まる ~イスラエル攻撃で原油上昇しやすい~

日本経済

熊野 英生

-

消費者物価指数(全国・24年3月) ~電・ガス、円安、原油高、賃上げと上昇要因目白押し。物価高止まりリスクに要警戒~

日本経済

新家 義貴

-

日銀の政策修正が日本経済に及ぼす影響 ~マイナス金利解除、YCC 撤廃、リスク資産買い入れ終了のみなら限定的~

日本経済

永濱 利廣

-

3月短観から見た24年度業績見通し ~木材、人材派遣、その他情報通信、リース、石油・石炭で増益計画~

日本経済

永濱 利廣