- HOME

- レポート一覧

- 経済分析レポート(Trends)

- 少子化対策としての初任給引き上げ

- 要旨

-

最近、企業が初任給を引き上げる事例が増えてきた。若者の所得が増えれば、経済的制約が低くなり、早く結婚する若者が増えるだろう。この効果は、少子化に歯止めをかける。初婚件数の減少トレンドを伸ばして予想すると、2045年に婚姻ゼロになるというショッキングな計算になる。私たちはしかるべく対策を講じて、何としてもそうした未来を止めなくはいけない。

新しい機運

最近、企業が次々に初任給を引き上げ始めている。その効果は、若者の結婚年齢を早めて、少子化に歯止めをかける効果が見込めると筆者は期待している。まず、出産年齢と結婚年齢(初婚年齢)は強い相関がある。早い年齢で結婚すると、第1子の出産年齢も早まり、第2・3子が産まれるケースも多くなる。早い年齢での結婚を促進することが、少子化を防止するのに効果的だと考えられる。

しかし、現状、20歳台前半で結婚相手が居たとしても、経済力が乏しくて結婚できないケースが少なくない。経済的余裕ができるまで結婚を先延ばしする人々である。また、早く結婚して子供ができても、子育て費用が大きく、第2・3子を持つことが経済的制約によって難しかった。企業が初任給を上げると、その後の継続勤務によって給与水準全体が底上げされる。結婚が早まり、子育て費用も手当できるようになる。政府が給付金を増やそうとしても、その金額には限界があるから、初任給引き上げによって若者が受け取ることのできる年収増加の方がよりパワフルな経済支援になる。少子化財源確保のための増税もしなくて済む。これが、筆者が考える民間版少子化対策の切り札だ。

初任給の推移

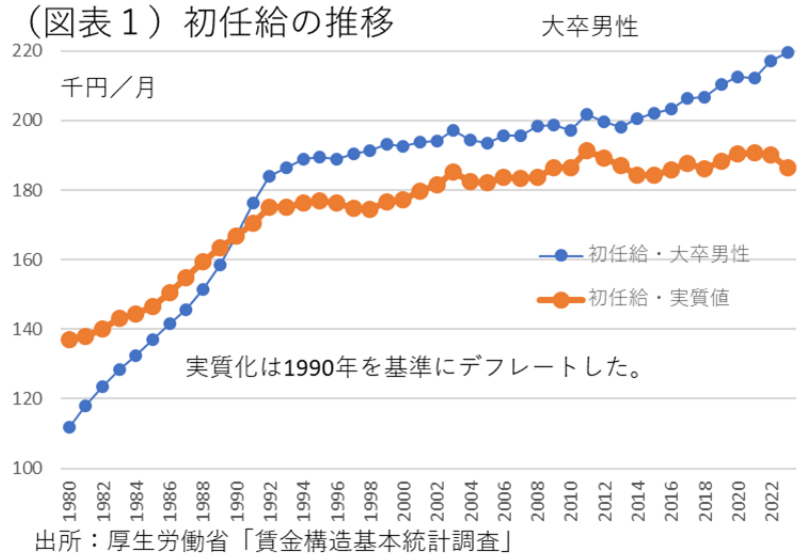

しばしば、企業は初任給を1990年代からずっと上げてこなかったと言われる。本当だろうか。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」では、2019年までの初任給の推移がわかる。これを2023年まで連続性を維持できるようにつないで計算し、さらに消費者物価・総合で実質化すると、確かに横ばいであることがわかった(図表1)。2011年がピークで、2020~2023年もそれを超えてはいない状況だ。これは、所定内給与事態が2000年以降、横ばいであることも大きい。従来は、賃金体系全体が硬直的であり、2022年の賃上げでようやく変化が生じ始めたということだろう。企業にとっては、少子化で絶対数が少なくなる新卒採用を初任給を引き上げて確保したいという思惑もあるだろう。

結婚の経済コスト

20歳代の経済力が高まれば、結婚年齢が早まるというのが、筆者の見方だ。経済的負担の一例として、結婚費用をみてみよう。金融広報中央委員会の「知るぽると」のサイトには、ゼクシィ結婚トレンド調査2020(リクルート調べ)を引用して、結納・婚約から新婚旅行までの全国推計が469.2万円としている。若者にとっては、これだけでも大きな経済負担だ。もちろん、ご祝儀などで賄う部分もある(200~250万円とされる)。親・親族からの援助192.4万円は、自分の経済力では賄い切れない負担額を反映しているのだろう。もしも、その200万円近くが初任給の引き上げによって賄うことができれば、若者が支援なしに結婚できる環境に近づくだろう。

20年後に初婚件数がゼロになる??

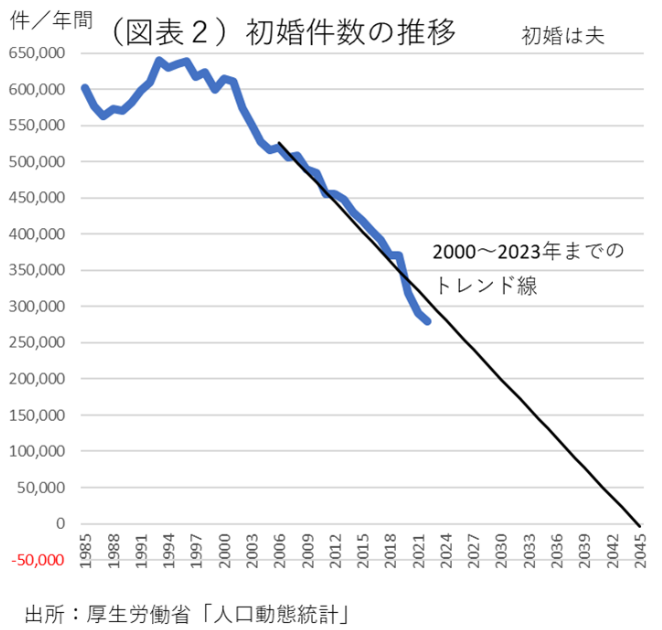

次に、婚姻件数の減少について調べてみた。すると、初婚件数に関する減少ペースは著しいものであった(図表2)。2000年以降は現在に至る減少トレンドが出来上がり、2020年のコロナ禍ではそれに拍車がかかったようにみえる。

2000~2022年のタイムトレンドで伸ばしていくと、何と2045年に初婚件数はゼロになる計算だ。もちろん、政府がそれまでに何らかの政策が打つだろうから、20年後にゼロになるシナリオは結果的に回避されると思うが、このトレンド線は私たちの恐ろしい未来を予感させる。

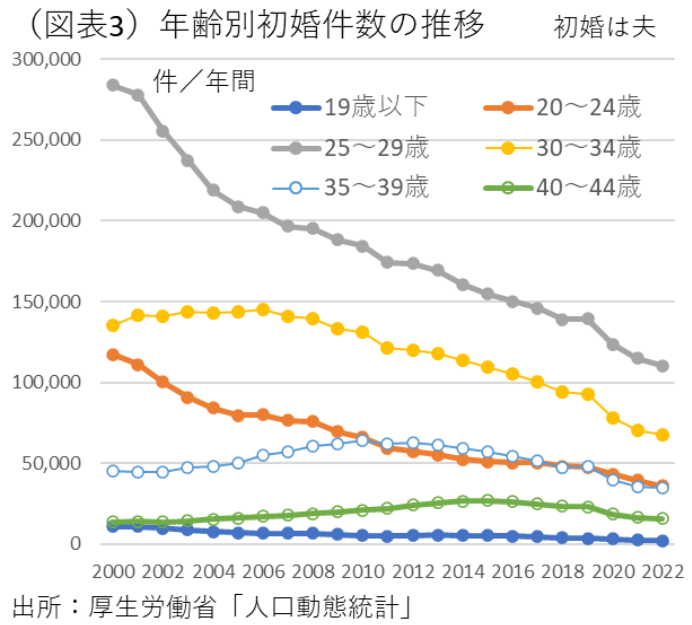

初婚件数の減少に関して、その内訳をみてみよう。調べると、ボリュームゾーンである25~29歳の年齢層も激減が目立っていることがわかった。夫側の初姻件数では、2000年に614,968件だったのが、2022年には279,179件に▲55%にまで半減していた。これを年齢別初婚件数でみると、階層別に最も多い25~29歳が同期間▲61%も減っていた(図表3)。20~24歳は同期間▲69%である。この変化に対して、子育ての給付金を配ったくらいでは効果を上げられないだろう。むしろ、企業の初任給アップなど別の方策が必要になる。

初任給アップの重さ

新卒採用者の人件費は、平均賃金よりも低い。そのため、初任給を仮に10%引き上げたとしても、平均賃金ベースにスライドさせてもより少ない上昇率で済むはずだ。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2022年)の19歳以下の所定内給与を10%引き上げて、それと同額の他の年齢階層でも賃上げしたと考えて、シミュレーションを行った。その結果、全年代の給与水準を同額ほど引き上げた場合、総人件費は4.2%の増加になった。

注:このシミュレーションとは別に、年功賃金カーブを部分的に見直し、新入社員から20歳代の部分についてフラット化させるケースもあるだろう。その場合は人件費の増加は4.2%よりも低くなる。

初任給の水準は相対的に低いので、全年代のベースを同額ほど上げても、賃上げ率としては極端に大きくはならないことがわかる。つまり、初任給の引き上げは、企業が取り組みやすい賃金の見直しではないかと筆者はみている。社会全体でそれに取り組めば、少子化対策として一定の効果が見込めるのではないか。

誤解のないように付け加えると、初任給引き上げによる少子化防止の対策は、それだけ実行すればよいというものではない。社会構造全体では、非正規化などで若者が結婚できない、結婚しにくくなるなど、数多くの要因がある。子育て費用も、若者が地方から都市に集中することで格段に重くなる。そうした諸課題に取り組みながら、同時に民間企業も初任給を引き上げることで、少子化防止の効果を上げていく必要があると考える。

熊野 英生

本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。