- HOME

- レポート一覧

- ビジネス環境レポート

- ネイチャーポジティブとは何か(1)

- Compass for SDGs&Society5.0

-

2023.03.02

SDGs・ESG

持続可能な社会(SDGs)

環境・エネルギー・GX

生物多様性

ネイチャーポジティブとは何か(1)

~再び集まる生物多様性への注目~

牧之内 芽衣

- 要旨

-

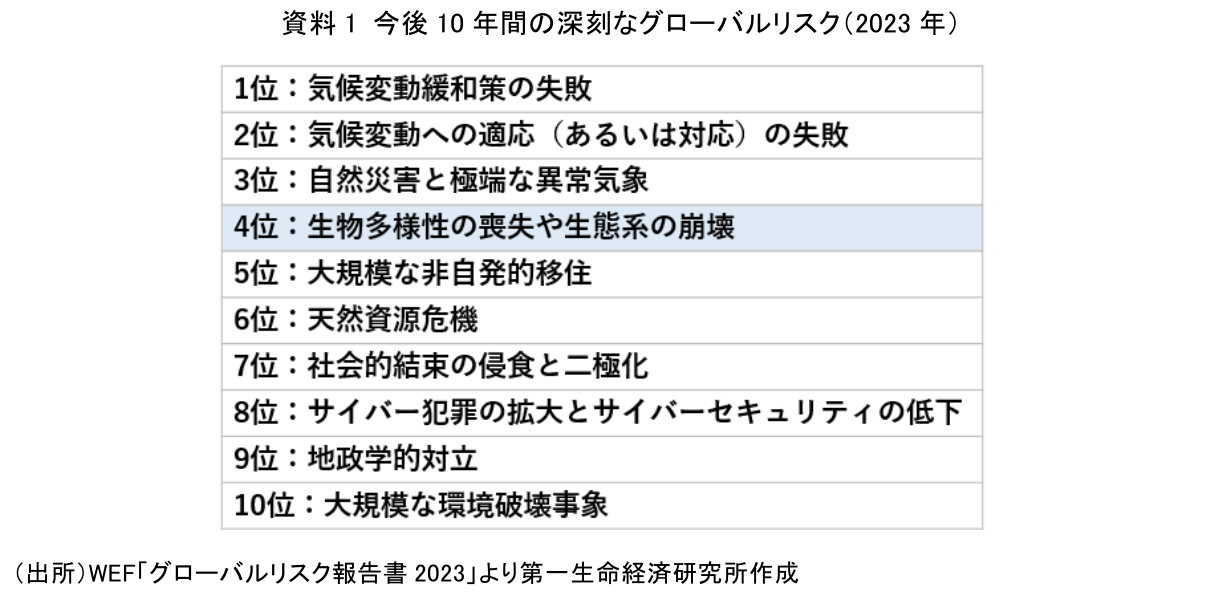

- 世界経済フォーラム(WEF)の「グローバルリスク報告書」によると、今後10年間の深刻なグローバルリスクの4位に生物多様性の喪失や生態系の崩壊がランクインするなど、生物多様性の保全に注目が集まっている。

- 人間は呼吸や食事など、生活には自然の恩恵が欠かせない。企業も水や大気、動植物、鉱物といった自然資本がもたらす便益を用いて事業活動を行っている。生物多様性が損なわれることは企業活動や人間の生活に大きな影響を及ぼす。

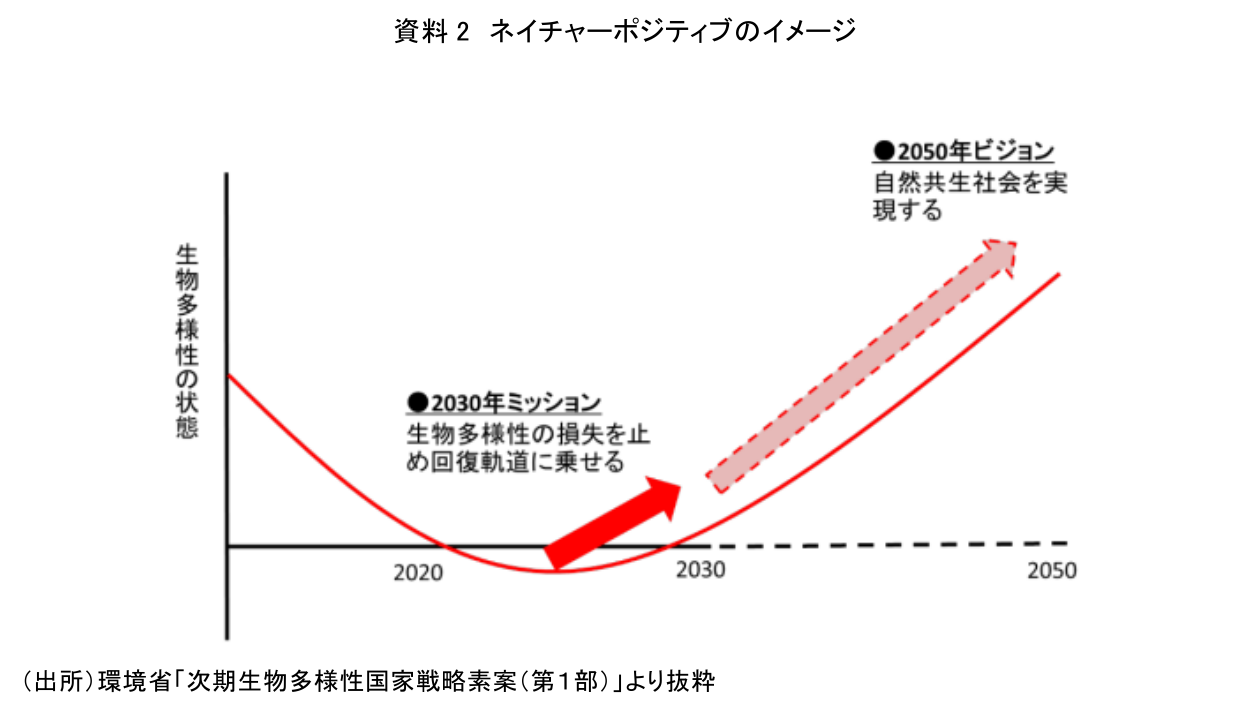

- 生物多様性などの自然資本の毀損に歯止めをかけ、将来的には回復軌道に乗せる取組みをネイチャーポジティブという。環境分野では気候変動が注目されがちだが、生物多様性と気候変動は表裏一体であり、いずれも地球のサステナビリティを左右する重要なファクターである。

- ネイチャーポジティブという言葉が使われるようになったのは最近であるが、生物多様性自体については長らく注目されてきた。しかし、対象範囲があまりに広範にわたることや、一部の生物が絶滅しても多くの人々にとっては喫緊の脅威と認識されないことなどを理由に議論は停滞した。

- 2020年代に入るとネイチャーポジティブという表現が使われ始め、2021年6月にイギリスで開催されたG7サミットで採択された「2030年自然協約」で各国がネイチャーポジティブへのコミットに合意するなど、生物多様性に関する議論が再び盛り上がりを見せるようになった。

- 2022年12月にカナダで開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された23の行動目標には、数値目標や企業への要請が多く盛り込まれた。日本は開示の義務化に反対の立場であったが、今後世界的に規制が強化された場合、自社の企業活動が生物多様性に及ぼす影響を把握できない企業は資金調達や国際取引をはじめとして企業活動そのものに支障をきたす可能性がある。

- 次号では、生物多様性にかかわる情報開示の要求が企業に及ぼす影響や、企業に今後求められる行動変容などについて述べる。

1.はじめに

近年、気候変動という危機に対して、活動家による温室効果ガス排出抑制の訴え、あるいは排出抑制に向けた企業の取組みなど、あらゆるステークホルダーの関心が日常的に聞かれるようになった。さらに、より広い意味での環境保全についての議論が国際的に盛んになってきている。本レポートでは、気候変動対策と並んで世界で注目度が高まっている「ネイチャーポジティブ」について取り上げ、現在の注目に至る経緯を辿る。

2.ネイチャーポジティブとは

人は生きていく上で呼吸や食事が欠かせない。呼吸に必要な酸素は、25~30億年前に誕生したシアノバクテリアという生物が光合成を始めたことにより供給されることとなった。燃料として身近な石油・石炭のほか、我々が日々口にする食料も海や森からの恵みであり、我々は多種多様な生物が織り成す生命の環の中で生きている。企業もまた、水や大気、動植物、鉱物といった自然資本(注1)によりもたらされる便益を用いて事業活動を行っている。例えば、第一次産業である農業は、直接的に自然の恵みを受けて生産活動を行っている。一方で、化学肥料の過剰な使用が水質汚濁につながることがある。他にも、製造業で必要とされる資源の多くは自然界から調達されているが、製品に使用される金属などの原材料の採掘が野生生物の生息地を奪う、あるいは排水に野生生物にとって有害な物質が存在しているといった問題も考えられる。企業は自社の活動で自然の恵みを利用しながら、一方で環境に悪影響を与えることは避けねばならない。環境に悪影響を与えている企業は、近年の社会的な意識の高まりを背景として、NGOや投資家などのステークホルダーから退場を命じられる可能性すらある。

企業活動をはじめとする人類の行動の積み重ねの結果、地球の生態系に影響が生じてきた。世界経済フォーラム(WEF)の「グローバルリスク報告書」によると、今後10年間の深刻なグローバルリスクの4位に生物多様性(注2)の喪失や生態系の崩壊がランクインしている(資料1)。

こうした中で、生物多様性などの自然資本の毀損に歯止めをかけ、将来的には回復軌道に乗せようとする取組みが進んでおり、ネイチャーポジティブと呼ばれている(資料2)。3つのマイルストーンとして、「①2020年をベースラインとし、そこから総体で自然の損失を発生させないこと(ネットゼロ、注3)、②2030年までに総体でポジティブ(プラス)になること、③2050年までに十分に回復させること」が置かれることも多い(注4)。

ネイチャーポジティブは気候変動対策ときわめて関係が深い。例えば、沿岸域の藻やサンゴ礁、マングローブといった多様な生態系は、それ自体がさまざまな海洋生物を育むゆりかごとしての役割も果たしているほか、沿岸浸食の保護や、CO2を吸収することによって気候変動対策に貢献する働きもある。

気候変動によって引き起こされる異常気象や海面上昇は被害が実感されやすいほか、温室効果ガス排出量や気温などの情報が定量化しやすいこと、さらにビジネスとの親和性の高さに後押しされ、環境対策としてはカーボンニュートラルに代表される気候変動対策が際立って脚光を浴びることとなった。しかし、環境保全において気候変動対策のみでカバーできる範囲は限定的である。環境省が2023年3月の閣議決定を目指して検討を進めている「次期生物多様性国家戦略」の素案には、「自然資本は人間の安全保障の根幹といえる。しかし、この自然資本の安定性を生物多様性の損失と気候危機という2つの危機が揺るがしている」と記されている。生物多様性と気候変動は表裏一体であり、どちらも地球のサステナビリティを左右する究極の要素である。人類の生活基盤ともいえる自然資本を保全する必要があることは論を俟たない。

3.WEF報告書(2021年)とG7サミットでの注目

ネイチャーポジティブという言葉が使われるようになったのは最近であるが、生物多様性自体については長らく注目されてきた。1992年に採択された国連生物多様性条約(CBD)では、「①生物多様性の保全、②生物多様性の構成要素の持続可能な利用、③遺伝資源(注5)の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」の3つが目的とされた。③については名古屋議定書(注6)で利益配分のルールが定められるなど議論の進展があったものの、①と②は対象範囲があまりに広範にわたることや、一部の生物が絶滅しても多くの人々にとっては喫緊の脅威と認識されないことなどを理由に議論は停滞した。

2010年代後半になると、SDGs(国連の持続可能な開発目標)の「海の豊かさを守ろう」(ゴール14)「陸の豊かさも守ろう」(ゴール15)に生物多様性の概念が組み込まれたことなどをきっかけに、再び注目されることとなった。

2019年には、EUが5年間にわたって取り組む課題とその解決に向けたパッケージとして「欧州グリーンディール」を発表した。その柱の一つに「生態系や生物多様性の保全・修復」を含む。また、2020年5月に策定した「欧州生物多様性戦略2030」では、2030年までに生物多様性を回復軌道に乗せるとともに、2050年までに世界の生態系を再生するという野心的な目標を掲げた。

2020年代に入ると、WEFのレポート「The Future Of Nature And Business」などでネイチャーポジティブという表現が使われ始めた。この表現の出現とともに生物多様性に関する議論が再び盛り上がりを見せるようになり、2021年6月にイギリスで開催されたG7サミットで各国は「2030年までに生物多様性の損失を止めて反転させるという世界的な使命にコミットする」「人々と地球双方にとって利益となるようなネイチャーポジティブを達成しなければならない」とする「2030年自然協約」に合意した。

4.足元での動向

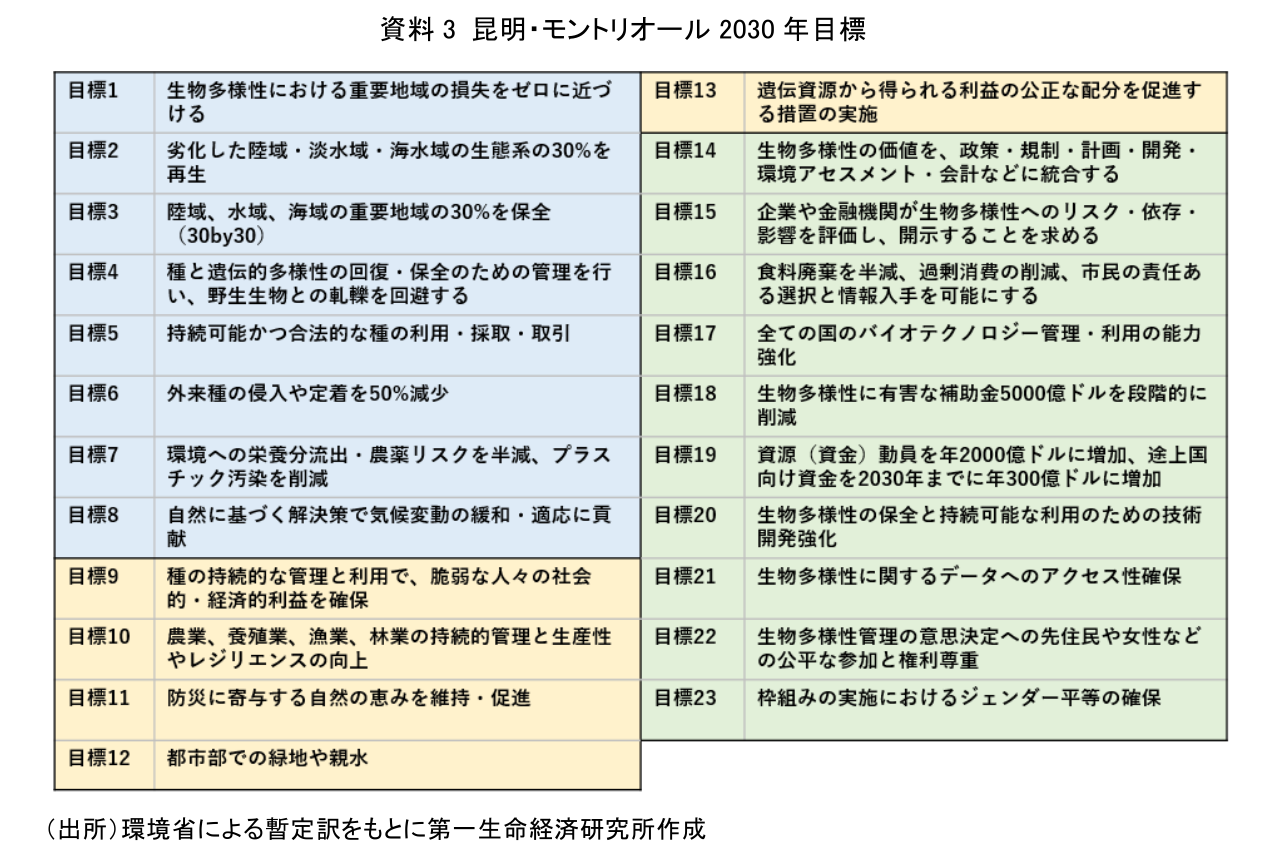

ネイチャーポジティブについて、直近では2022年12月にカナダで開催された国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で詳しく議論された。このCOPでは、2030年までの生物多様性に関する世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組(ポスト2020生物多様性枠組、GBF)」と、2010年に採択された愛知目標(注7)の後継となる23の行動目標(昆明・モントリオール2030年目標)が採択された。

目標には「陸域、水域、海域の重要地域の30%を保全(30by30)」(目標3)や「環境への栄養分流出・農薬リスクを半減」(目標7)、「食料廃棄を半減」(目標16)のような数値目標や企業への要請が多く盛り込まれた(資料3)。

自然にまつわる情報開示(目標15)をめぐっては、欧州は開示の義務化を決議文に盛り込むことを主張したが、日本は中小企業や業種によっては開示に対応できない企業もあることを理由に反対の立場を取った。結果として義務化は見送られたものの、大企業に対しては情報開示を「要求する」と、踏み込んだ表現となった。

近年、気候変動対策では取引先にもネットゼロを求める企業が増加したり、金融機関のネットゼロを求めるGFANZ(注8)等の要請が高まったりする中、CO2多排出産業に対する投融資を控える動きも生じている。かつて、気候変動がもたらす悪影響は、正確な経済的価値に置き換えることが困難な「外部不経済」と見なされていた。ところが、温室効果ガス排出量などの情報の定量化、脱炭素に資する補助金や規制が進んだことにより、次第にビジネスリスクとして「内部化」されてきた。今後はネイチャーポジティブについても、ステークホルダーからの情報開示圧力がかかるなど、気候変動と似通った道のりを辿るであろうことは想像に難くない。2023年9月にはTNFD(注9)による生物多様性に関する情報開示フレームワークの公表を控えており、日本企業は自社の企業活動が生物多様性に与える影響の把握を前倒しで進めなければ、今後資金調達や国際取引をはじめとして企業活動そのものに支障をきたすおそれがある。

5.小括

同じ環境問題でありながら、気候変動の陰に隠れてきた生物多様性ではあるが、ネイチャーポジティブという言葉のインパクトも相まって、2020年代から再び注目されることとなった。昆明・モントリオール2030年目標の採択や、2023年9月に控えるTNFDの情報開示フレームワーク公表などを経て、今後は企業を対象とした生物多様性にかかわる情報開示の要求が強まっていくことが予想される。生物多様性に悪影響をもたらしているとステークホルダーに判断された場合には、企業活動に支障をきたす可能性がある。

次号では、生物多様性にかかわる情報開示の要求が企業に及ぼす影響や、企業に今後求められる行動変容などについて述べる。

〇関連レポート

「ネイチャーポジティブとは何か(2)~企業に求められる生物多様性・環境保全~」

【注釈】

- 環境省の「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書(2014年版)」によると、自然資本とは「森林、土壌、水、大気、生物資源など、自然によって形成される資本(=ストック)」を指しており、これらの自然資本から生み出されるフローが生態系サービスとして捉えられる、とある。

- 生物多様性とは、地球上に生息する生物の生態系(森林や、里山、河川、干潟など)や種(動植物や細菌など)、遺伝子(同じ種でも形や模様が異なる)の多様性を指す。

- ネイチャーポジティブの根底には、1970年代に米国で公害や湿地環境取引に導入された「ノー・ネット・ロス」がある。これは、湿地の開発のような人間活動に起因して自然資本が失われる場合、その損失を埋め合わせるだけの代償措置(ミティゲーション)を設けることで正味の損失をなくすという考え方である。ネイチャーポジティブにおいても「2020年をベースラインとし、そこから総体で自然の損失を発生させない」とあるように、埋め合わせにより損失のネットゼロを目指すという考え方が引き継がれている。

- 気候変動対策では、多くの国や自治体、企業などが2050年までのネットゼロの実現を表明している。ネットゼロとは、CO2などの温室効果ガスの排出量と吸収量や除去量を差し引きゼロにすることをいう。同様に、ネイチャーポジティブでは2020年をベースラインとし、地球全体での自然の損失を正味ゼロ(ネットゼロ)とする、2030年までに正味プラスとする、といったマイルストーンが置かれることが多い。

- 遺伝資源とは、現在あるいは潜在的に利用価値のある、植物・動物・微生物などの遺伝素材を指す。1992年に採択された生物多様性条約および2010年に採択された名古屋議定書で、生物はその国が権利を持つ遺伝資源であり、他国による利用には提供国の許可が求められるとされた。しかし、先進国の研究開発の産物について、どこまでを知的財産とし、どこまでを提供国の遺伝資源と見なすかについては議論が分かれており、遺伝情報は人類共有の財産であるべきと考える先進国と、利益配分を訴える途上国との間で対立がある。

- 名古屋議定書とは、遺伝資源へのアクセスと利益配分を着実に実施するための手続きを定める国際文書のこと。2010年に愛知県で開催されたCOP10(生物多様性条約第10回締約国会議)で採択された。正式名称を「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」という。

- 愛知目標とは、生物多様性の損失を止めることを目的としてCOP10で策定された20の個別目標のこと。他にも、2050年までの長期目標や、2020年までの短期目標も定められた。

- GFANZとは2021年4月に発足したグラスゴー金融同盟の略称で、2050年カーボンニュートラルを目指す金融機関の有志連合のことをいう。加盟金融機関は中間時点(2030年など)での排出削減目標を設定する必要があり、投融資先企業への働きかけを通じて脱炭素の実現を目指す。

- TNFDとは、2021年6月に設立された、生物多様性・自然資本に関する情報開示枠組を提供する民間のイニシアチブである。2022年3月15日から3回にわたりベータ版フレームワークを公表し、2023年9月に確定版である最終提言の公表を控えている。

【参考文献】

- World Economic Forum (2020)「The Future Of Nature And Business」

「https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Future_Of_Nature_And_Business_2020.pdf」 - World Economic Forum (2023)「Global Risks Report 2023」

「https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf」 - 環境省(2022)自然環境部会 生物多様性国家戦略小委員会(第5回)「次期生物多様性国家戦略素案(第1部)」

「https://www.env.go.jp/council/content/12nature03/000049580.pdf」 - 環境省(2022)「昆明・モントリオール生物多様性枠組(暫定訳)」

「https://www.env.go.jp/content/000097720.pdf」 - 環境省 生物多様性ウェブサイト(2023年2月17日閲覧)

「https://www.biodic.go.jp/biodiversity/index.html」 - 日経ESG(2022年12月26日)「【生物多様性COP15】昆明・モントリオール2030年目標を採択」

「https://project.nikkeibp.co.jp/ESG/atcl/column/00005/122300299/」

牧之内 芽衣

本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。