- HOME

- レポート一覧

- ビジネス環境レポート

- 肉食と地球温暖化

- Compass for SDGs&Society5.0

-

2022.05.30

SDGs・ESG

その他

持続可能な社会(SDGs)

環境・エネルギー・GX

肉食と地球温暖化

~肉類を控える風潮とフードテックの可能性~

牧之内 芽衣

- 要旨

-

- IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の調査によると、気温の上昇を1850年時点から1.5℃以内に抑えなければ、2100年までに地球上の大半の地域で食料の収穫量が減少するリスクがある。しかし、2020年時点で気温はすでに1℃以上上昇している。

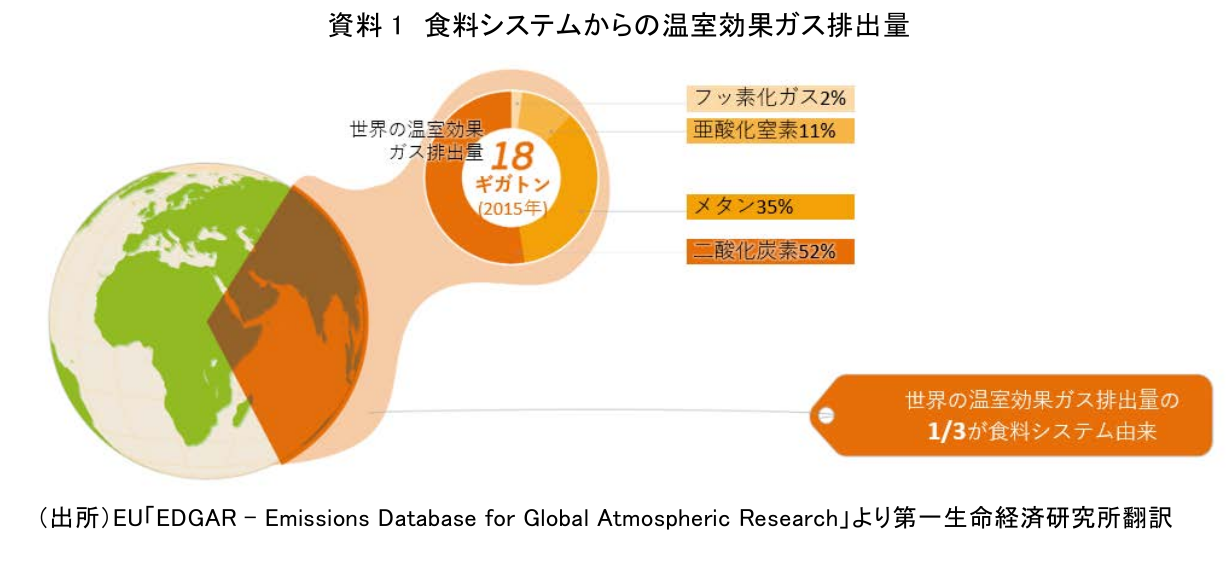

- 気温の上昇は食料の収穫量を減少させるリスクがある一方で、食料システム自体も温室効果ガスを排出しており、食料の生産・加工・流通・調理・消費・廃棄の過程から排出される温室効果ガスは、全世界での排出量全体のうちおよそ3分の1を占める。

- 肉類は他の食品と比して温室効果ガスの排出量が多いが、世界の食肉需要は増加している。中でも牛は二酸化炭素の28倍もの温室効果のあるメタンを、ゲップ等を通じて多く排出するため、環境負荷が大きい。メタンの大気中濃度は増え続けており、世界を見渡すと肉食を控える風潮の広がりが見受けられる。

- 技術により食にかかわる生産・輸送・消費などのフードチェーンの一部、または全体における効率性や持続可能性の向上を目指す「フードテック」が、食の安定供給と地球温暖化の抑制を両立させる解決策として注目されている。中には牛のメタン排出を削減する研究もあり、持続可能な畜産業が模索されている。

- 日本では農林水産省が2020年4月にフードテック研究会を設立するなどの動きも始まっているものの、いまだにフードテック投資が他国と比較して劣後しており、今後のさらなる強化が望まれる。

1.はじめに

新型コロナウイルスとロシアによるウクライナ侵略の影響により、FAO(国連食糧農業機関)が公表している食料価格指数は2022年3月に2か月連続で過去最高を更新した。これを受けて食料の安定供給への関心が高まっているが、地球温暖化も食料の安定供給を大きく左右する要因である。

近年では、牛のゲップによるメタン排出など、食料生産の過程自体が温暖化に影響を及ぼしているとして、欧米を中心に肉類の消費削減が呼びかけられている。たとえば、2021年7月にはイギリス政府がナショナル・フード・ストラテジー(国家食料戦略)で、地球温暖化対策を目的のひとつとして、10年以内に肉類の消費量を30%削減することを推奨した。

しかし、持続可能な食事形態に向け、肉食をやめる以外の解決策があればそれに越したことはない。肉食が環境に及ぼす影響について整理し、代替肉や培養肉などのテクノロジーを用いた解決策を整理することが本稿の目的である。

2.食料システムによる地球温暖化の進行とメタン排出量

2018 年 10 月に採択された IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の「1.5℃特別報告書」(注1)では、1850年時点と比較して気温が2℃以上上昇すると、異常気象や病害虫などにより食料の収穫量が減り始め、3℃以上の上昇では利用可能な水までもが不足し、収穫量がさらに減少する可能性が示された。上昇幅を1.5℃以内に抑えなければ、2100年までに世界の大半の地域で食料の収穫量が減少するリスクがあるという。また、IPCCの「土地関係特別報告書2019」(注2)では、地球温暖化がこのまま進行すれば、2050年までに穀物価格が最大23%上昇し、食料不足や飢餓のリスクをもたらすと予測されている。しかし、世界平均気温は2020年時点ですでに1℃以上上昇しており、余裕はない。

また、地球温暖化によって打撃を受ける食料システムそのものが、地球温暖化に加担している側面もある。「土地関係特別報告書2019」によれば、食料の生産・加工・流通・調理・消費・廃棄の過程といった食料システムにより排出される温室効果ガスは、人為的に排出される温室効果ガスのうち21~37%を占める。EUも同様に、全世界で排出される温室効果ガスのうち約3分の1が食料システムを通じたものだと示している(資料1)。

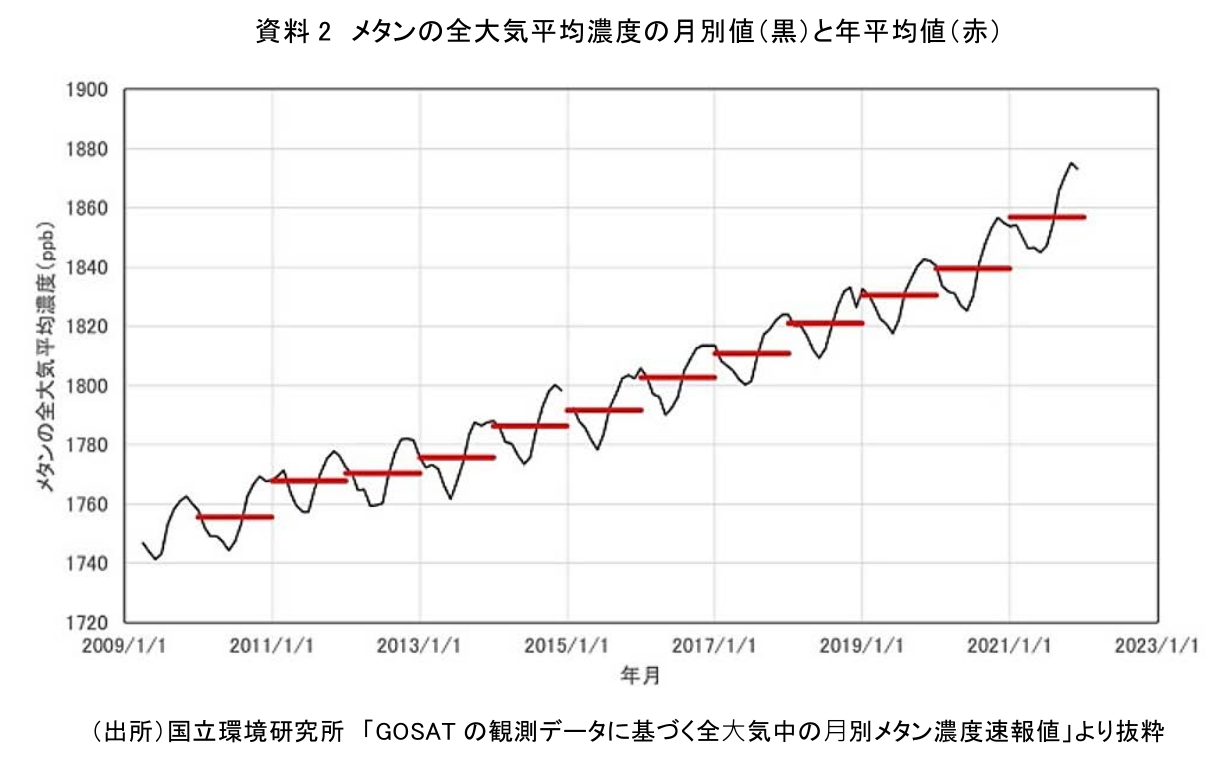

温室効果ガスとして代表的なものは二酸化炭素で、排出割合としてはおよそ半分だが、次に多いのはおよそ35%を占めるメタンである(二酸化炭素換算値)。メタンの排出量は二酸化炭素より少ないものの、その温室効果は同じ量の二酸化炭素と比較して28倍にものぼる。そして、メタンの大気中濃度は年々上昇を続けており、2022年は過去最高を記録した(資料2)。

このような状況を踏まえ、2021年11月に開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)ではグローバル・メタン・プレッジが立ち上げられた。これは世界のメタン排出量を2030年までに2020年と比較して30%以上削減するというイニシアチブであり、日本を含め、100を超える国と地域が参加を表明している。

3.肉食が環境に及ぼす影響

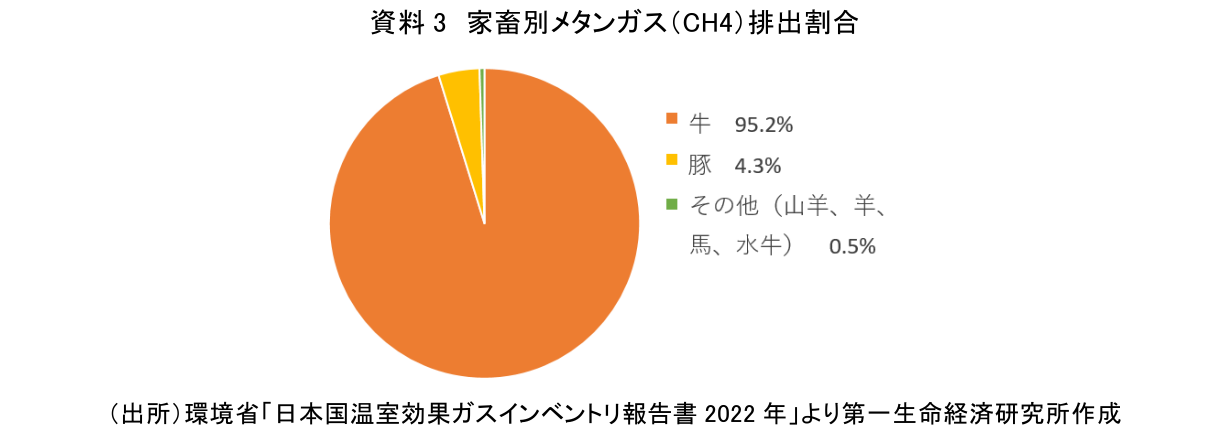

このように、メタンの削減は世界的な課題となっているが、食料システムの面からみると、主な排出要因(注3)としては牛のような反すう家畜(注4)が挙げられる。牛は固い植物を消化するために四つの胃を持つ。そのうち第一胃(ルーメン)での消化管内発酵に伴って、ゲップとしてメタンを排出する。他の家畜と比較しても牛によるメタン排出量は大きく、2020年のデータでは牛(乳用牛・肉用牛)による排出が家畜全体の95%に達するため、本稿では反すう家畜を代表して牛と記載する(資料3)。

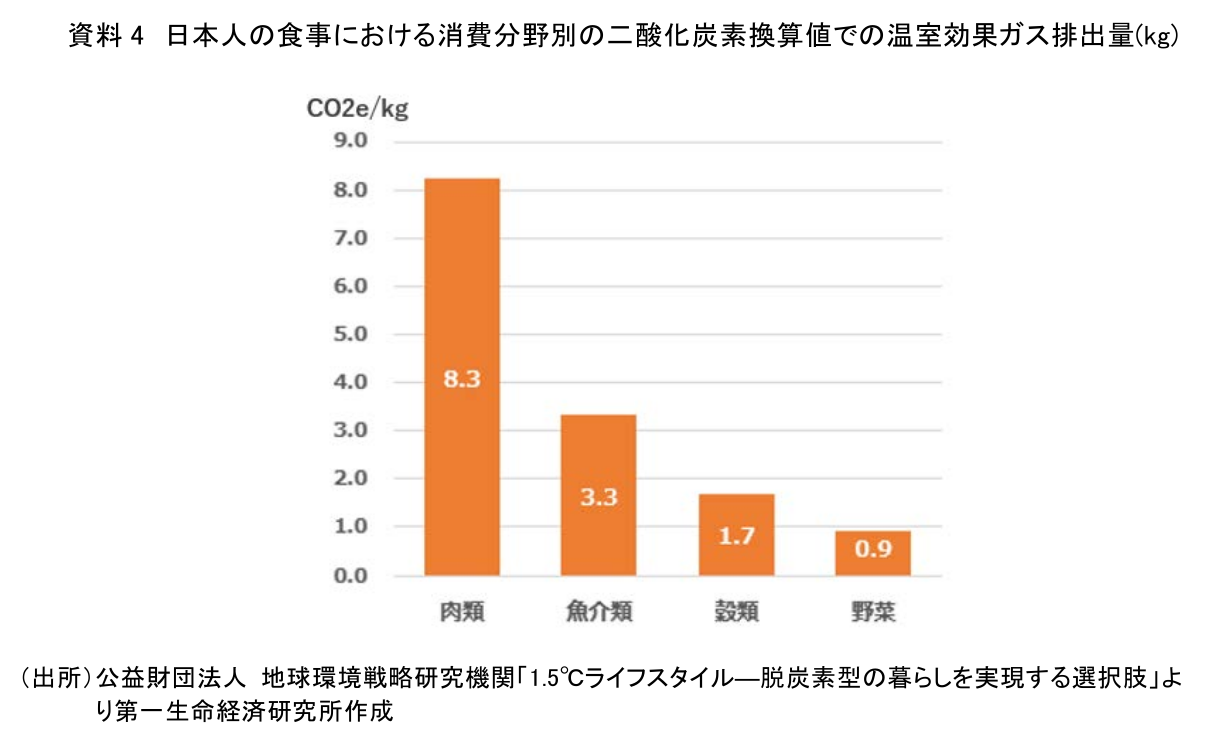

資料4は平均的な日本人の年間の食事のうち、代表して肉類・魚介類・野菜・穀類の消費量と温室効果ガスの排出量(二酸化炭素換算値、CO2e)を示したグラフである。肉類の温室効果ガスの排出量が突出して多いことがわかるが、これには輸送に伴う二酸化炭素排出に加え、牛によるメタン排出も含まれている。

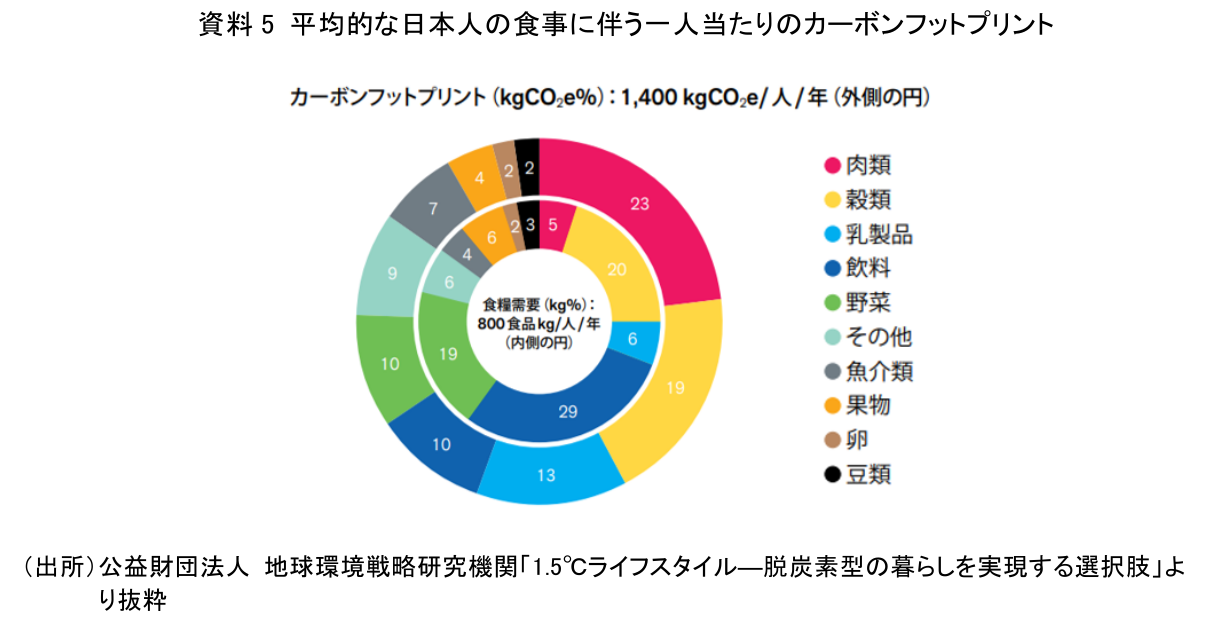

環境白書によると、平均的な日本人の食事に伴う一人当たりのカーボンフットプリント(注5)は二酸化炭素の量に換算すると年間1,400kgにのぼる。そのうち肉の消費量は食事全体のわずか5%に過ぎないが、温室効果ガス排出量は食事全体のおよそ4分の1と大きい(資料5)。

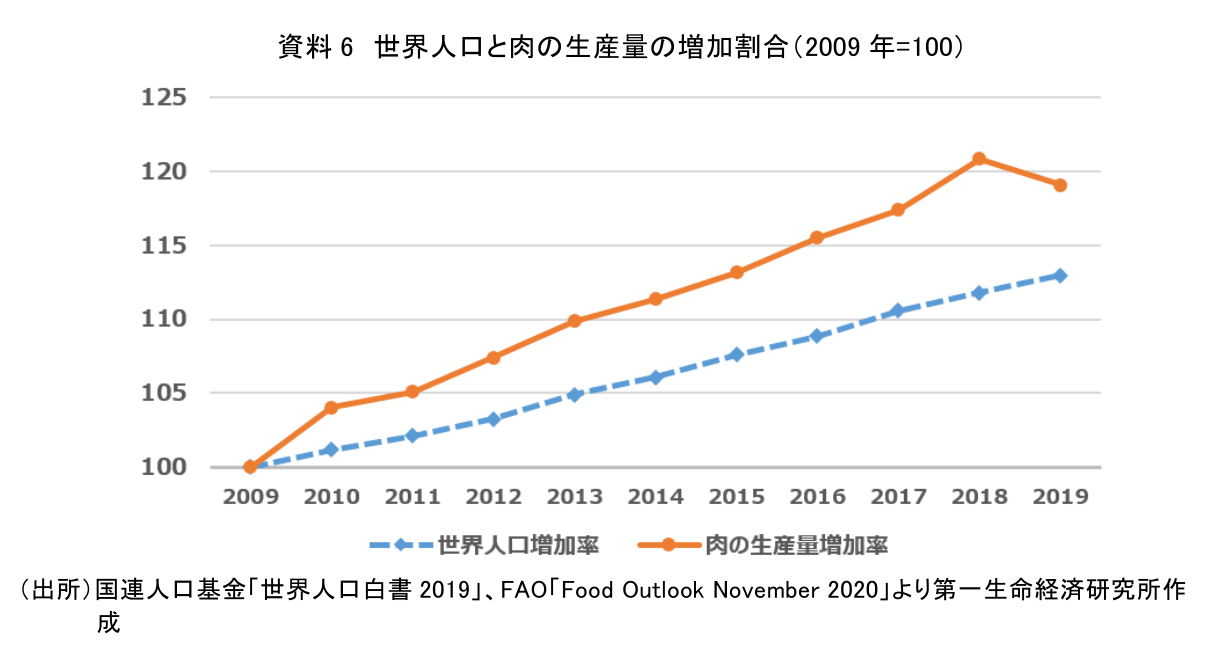

また、世界全体では食肉需要が増え続けていることも注目に値する。世界全体では人口そのものが増加傾向にあり、世界人口白書によれば、2009年から2019年にかけての10年間で68億7,300万人から77億1,300万人と12%増加した。そして、同時期の肉の生産量は2.83億トンから3.37億トンと19.5%も増加している。このように、人口自体の増加に加えて、食肉の生産量も人口を上回る勢いで増加している(資料6)。

このまま食肉需要が拡大し続けた場合、飼料を栽培するための農地や牧草地の開墾による森林伐採や牛によるメタンガスの排出などによる温暖化の加速により、食料の収穫量や利用可能な水の減少を招き、食料価格の上昇や飢餓人口の増加などの悪影響を引き起こしかねない。

4.対策としてのフードテック

このような状況を踏まえて、本物の肉の摂取を控える動きが増えている。1998年に5億2,700万人であった菜食主義者の人口は、2018年には6億2,500万人にまで増加しており、ドイツでは肉を食べない人々が全人口の10%に達する。また、近年ではベジタリアン(菜食主義者)に加え、肉や乳製品は食べるものの、摂取量を減らすフレキシタリアン(柔軟な菜食主義者)といった、より柔軟な食のスタイルも出てきている。

日本のスーパーやコンビニでも、大豆ミートやプラント・ベース・ミートと呼ばれる代替肉が手軽に手に入るようになった。代替肉の開発のように、食にかかわる生産・輸送・消費などのフードチェーンの一部、または全体において、技術を用いて効率性や持続可能性の向上を目指す手法をフードテックと呼ぶ。フードテックはFood(食)とTechnology(技術)を掛け合わせた造語である。フードテックの範疇は幅広く、ロボットを使った調理や、AIによる生産の効率化、ECサイトを利用した流通システムの開発などがあり、代替食品の開発は一部にすぎない。肉食による環境負荷を避ける観点では、代替肉以外にも動植物の可食部細胞から培養肉を作る技術や、養殖業・畜産業の場面において環境負荷低下・効率化を可能にする技術などがある。

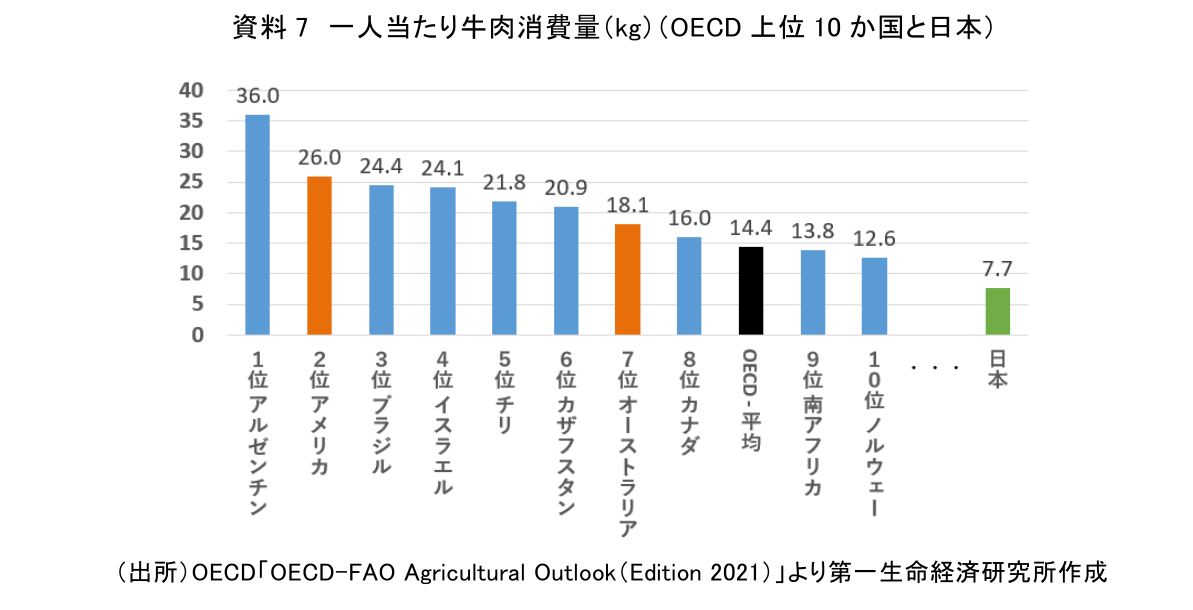

日本人の年間の牛肉消費量(国民一人当たり)は平均で7.7キロだが、日本よりはるかに牛肉消費量が多い国々が存在する。牛肉の輸出国として身近な米国とオーストラリアを例にとると、米国は26キロと日本のおよそ3.5倍であり、オーストラリアも20キロ近くにのぼる牛肉の大量消費国である(資料7)。

こうした国々では、脱肉食を掲げる人々のニーズに応えると同時に、畜産業が生き残るための道を切り開くことが課題であった。

オーストラリアのスタートアップ企業は国立科学機関と協力して代替肉を開発し、世界大手のハンバーガーチェーンの商品に採用された。本物の牛肉と比べて遜色のない味の代替肉を開発することで、一般の消費者にも代替肉消費のすそ野が広がった。また、オーストラリアや米国では、牛のゲップに含まれるメタンの排出削減に向けた研究が進められてきた。カギケノリという紅藻の一種を飼料にごくわずか配合するだけで、牛のメタン排出を減らすことができるという。

こうした取り組みは日本国内でも行われている。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(2021)によると、メタンの排出を抑制する菌が発見され、牛の胃の中で増やしたり、この細菌を多く持つ牛を交配したりすることで、牛のメタン排出をより少なくできる可能性があるという。また、NHK(2022)によると、東京大学と大手食品メーカーの研究グループは、実際に人が食べても問題のない素材と技術を使って、牛肉から「食べられる培養肉」を国内で初めて作り出すことに成功した。

世界では近年、年間5兆円を超える金額が投資されるなど注目の集まるフードテックであるが、日本のフードテックの投資は他国に比べて劣後している(資料8)。

未だ黎明期ではあるものの、農林水産省が2020年4月にフードテック研究会を設立するなどの動きも始まっている。同研究会では、「おいしさ」といった消費者ニーズ・食の豊かさを確保しつつ、その安定供給を確保するためには、国内の畜産業等の生産基盤を強化することはもちろんのこと、食に関する最先端技術を活用したタンパク質の供給源の多様化を図るなどの方策により、食料安全保障上のリスク低減を模索することが重要と位置付けている。農林水産省はまた、昨今の生産資材の価格高騰、頻発する自然災害や地球温暖化を理由として、2022年2月に食料安全保障に関する省内検討チームを立ち上げた。これにより、さらなる議論の活性化が期待される。

5.おわりに

地球温暖化は人類が直面している大きな課題であるが、食という身近な観点から見つめることで、食料システムが地球環境に与える影響の大きさや、食料生産そのものが温暖化を招き、食料生産にダメージを与えるという負のスパイラル構造が明らかになった。

世界的に食肉需要が増加する中、食の豊かさと地球温暖化の抑制を両立するためには、フードテックを活用した技術的解決が有効な打開策の一つになると考えられる。そもそも欧米諸国に比べると食肉消費量の少ない日本では、肉の摂取を控えて代替肉を選択する動機はさほど強いとはいえない。しかし、古来より精進料理などで魚や肉の代わりとして植物性たんぱく質を摂取してきた日本では、フードテックの概念を外来の物として身構えるのではなく、食文化の延長線上に捉えることができるのではないか。さらなる投資や研究開発の促進、ルール形成を通じて、代替肉や培養肉、メタン排出の抑制された牛肉などが食の選択肢としてより身近な存在になることを期待したい。

【注釈】

1)正式名称は「1.5℃の地球温暖化:気候変動の脅威への世界的な対応の強化、持続可能な開発及び貧困撲滅への努力の文脈における、工業化以前の水準から 1.5℃の地球温暖化による影響及び関連する地球全体での温室効果ガス(GHG)排出経路に関するIPCC 特別報告書」

2)正式名称は「気候変動と土地:気候変動、砂漠化、土地の劣化、持続可能な土地管理、食料安全保障及び陸域生態系における温室効果ガスフラックスに関するIPCC特別報告書」

3)水田もメタン産生の要因である。水田の土壌の中には、酸素が少ない条件でメタンを作る微生物が存在し、水田に水を張ると、土壌中の酸素が少なくなってメタンが産生される。日本では2020年の家畜の消化管内発酵に伴うメタン排出量は305.3ktなのに対し、水田のメタン排出量は480.2ktと1.5倍超である。一方、世界では2019年の家畜の消化管内発酵に伴うメタン排出量は567,037.1kt、稲作は30,463.8ktと、肉食の影響が19倍近いため、本稿では主な排出要因を牛などの反すう家畜とする(単位はすべて二酸化炭素換算値)。

4)反すう家畜には牛(乳用牛・肉用牛)のほか羊(めん羊)や山羊などが挙げられる。馬は反すう動物ではなく、牛などのように第一胃(ルーメン)でメタンを大量に発生させることはないが、消化管内に存在するメタン菌の作用によりメタンが微量に発生し、大気中に放出されている。

5)カーボンフットプリントとは、原材料の調達から廃棄・リサイクルに至るまでのサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量を二酸化炭素の量に換算して示したもの。

【参考文献】

・環境省(2014)「IPCC第5次評価報告書 統合報告書 本文 確定訳(文部科学省、経済産業省、気象庁、環境省)」p.69

・環境省(2021)「IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書 政策決定者向け要約 暫定訳(文部科学省及び気象庁)」p.5

・環境省(2021)「令和3年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」p.83

・環境省(2018)「IPCC「1.5度特別報告書」の概要」p.41

・環境省(2020)「IPCC「土地関係特別報告書」の概要」p.5

・環境省(2022)「日本国温室効果ガスインベントリ報告書2022年」p.5-2、p.5-34

・農林水産省(2020)「フードテック研究会 中間とりまとめ令和2年7月」p.8

・観光庁(2020)「飲食事業者等におけるベジタリアン・ヴィーガン対応ガイド」p.6

・国連人口基金(2019)「世界人口白書2019」p.164

・AgFunder(2021)「2021 AgFunder AgrifoodTech Investing Report」p.11、p.40

・EU(2021)「EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research」

「https://edgar.jrc.ec.europa.eu/edgar_food」

・FAO(2020)「Food Outlook November2020」p.6

・OECD(2021)「OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition2021)」

「https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/data/oecd-agriculture-statistics/oecd-fao-agricultural-outlook-edition-2021_4bde2d83-en?parentId=http%3A%2F%2Finstance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fcollection%2Fagr-data-en」

・UNFCC(2019)「Greenhouse Gas Inventory Data - GHG Profiles」

「https://di.unfccc.int/ghg_profile_annex1」

・公益財団法人 地球環境戦略研究機関(2020)「1.5°Cライフスタイル ― 脱炭素型の暮らしを実現する選択肢 ― 日本語要約版」p.4

「https://www.iges.or.jp/en/pub/15-lifestyles/ja」

・国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(2021)プレスリリース「(研究成果) 乳用牛の胃から、メタン産生抑制効果が期待される新規の細菌種を発見」

「https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nilgs/144910.html?msclkid=933021c8d02011eca786df66b3f73a32」

・国立環境研究所(2022)「メタンの全大気平均濃度の2021年の年増加量が2011年以降で最大になりました」

「https://www.nies.go.jp/whatsnew/20220310/20220310.html」

・NHK(2022)日本初「食べられる培養肉」 東京大学と食品メーカーが作成

「https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220331/k10013561001000.html?msclkid=cff6fd37d01e11ec8dfff64e9dfb5fa7」

牧之内 芽衣

本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。